不登校児童生徒の割合

皆さんは、日本にどれくらいの不登校児童生徒が存在するか知っていますか?

2022年10月27日、文部科学省から「問題行動・不登校調査」の結果が発表されました。

その結果によると、全国小中学校の不登校児童生徒数は過去最高の24万4940人です。この数字は30人以上のクラスでは1クラスに1人はいる計算となり、「学校へ行きたくない」と休むことは珍しくないことが統計から分かります。この不登校児童生徒の増加が深刻な問題として各メディアでも取り上げられています。

ここで言う不登校児童生徒とは、30日以上欠席をしている児童生徒を数えた結果です。

文部科学省は、不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。

つまり、病欠や別室登校など、1~2週間程度休んだ生徒は含まれません。

少しでも学校を休んだことがある生徒を含めると、実態はもっと多い人数となります。

また、年代別に見てみると、不登校の児童生徒数は小学校から中学校までは学年が進むにつれて増加し、中学2年生・3年生が最多となっています。一方高校では不登校になった生徒は中途退学や留年するケースが増えるせいか、学年が進むにつれて減少するという傾向にあります。

では、何故不登校になってしまうのでしょうか。

学校に行きたくない理由は何が多いのでしょうか。原因を見てみましょう。

不登校になる原因

みなさんが、不登校と聞いてすぐに思い浮かぶのはいじめ関係かもしれません。

実際、テレビや新聞でよく報道されるのはいじめが発端の問題や事件です。そのため、不登校と言われると学校でいじめがあるのではないかと疑う親は少なくないでしょう。しかし、実はいじめが直接の原因であることは少ないです。

では、一番多い原因は何でしょうか。答えは文部科学省が調査した不登校に関する統計データにあります。

実は、一番多い原因は人間関係の問題ではなく、「無気力・不安」です。「無気力・不安」が半数近くの割合を占め、小学生46.3%、中学生47.1%と一番多い数値となっています。

つまり、漠然とした不安を抱えた子どもや、はっきりとした原因が分からずなんとなく学校に行きたくないという「無気力タイプ」の不登校者数が多いのです。ここに、不登校が甘えだと言われる所以があります。

特に病気というわけでもないのに学校に行かないというのは、「本人の頑張ろうという気持ちが足りない」「努力をせず怠けている」と考えられてしまうからです。

しかし、本当に不登校は甘えなのでしょうか?

子供は、何か少し嫌なことや分からないことがあったくらいでは、不登校になって引き籠ってしまうような状態にはなりません。「もう学校に行きたくない」と言い出すのは、積み重なったストレスが限界まで達しているというサインです。軽く考えて見過ごしてはいけません。

不登校は甘えではない

前述したように、具体的な理由がわからず無気力や不安から不登校になってしまうことは多いです。

数日前まで問題なく楽しそうに過ごしていたのに、ふと気力がなくなってしまうことも有り得ます。学業の成績も良く、友達も沢山いるのに、ある日突然休みたいと訴えることも有り得ます。

その裏には今までの我慢の積み重ねや、何らかのSOSが含まれています。

また、不登校の理由を聞いた時に、上手く答えられない子供や喋らない子供もいるでしょう。

しかし子供が学校にいきたくない理由を話さないからと言って甘えとも限りません。違和感をうまく言語化できていないだけの子も多いからです。

ほとんどの不登校児童生徒にとって、不登校は甘えではなく、追い詰められた時の回避行動です。

不登校というのはあくまで結果であって、そこに至るまでの過程に「休みたい、避けたい」と思った要因が隠されています。「学校がめんどくさいから」「家でゲームしている方が楽だから」といった甘えで学校を欠席しているわけではないのです。

大切なのは、不登校は甘えだと考えるのではなく、その奥にある根本の問題を見据えることです。

なぜ不登校が甘えだと言われるのか

不登校は甘えではありません。しかし一方で、甘えだと言われることは少なくありません。「不登校」と検索をすると、一緒に表示されやすい言葉が「甘え」や「甘やかしすぎ」です。

では何故私達は不登校と甘えを結びつけて考えてしまいがちなのでしょうか。大きく、理由は2つあります。

①やる気が無いと思われる

例えば、自分の子供が「学校へ行きたくない」と突然言い出してきた時、貴方ならどう思うでしょうか。「体調が悪いわけではないのだから、甘えたことを言わずに行きなさい」と言いたくなるのではないでしょうか。

冒頭でも少し触れましたが、これが甘えだと言われる理由の一つ目です。

これまでもお伝えしてきたように、不登校の原因の一位は「無気力・不安」です。

「学業や友人関係に明らかな問題があるわけではなく、病気や怪我もしていない。しかし学校には行きたくない」という状態になってしまうと、それは「やる気が無い、頑張ろうという気持ちが足りない」と考えられてしまいます。

大人でも「やらなければいけないのは分かっている。だけどやりたくない、休みたい」と感じることはあるはずです。そういった人に対し、「頑張ればなんとかなる」と根性論だけを説いてもそう簡単にはやる気が出ません。「何故やりたくないのか」という理由がどこかに潜んでいるはずです。

子供も同じです。まして、年齢が若ければ若いほど、感情のコントロールが上手くいかなかったり、言語化が上手くいかなかったりすることも多いでしょう。「やる気が無いのは甘えだ」と決めつけるのはよくありません。

②日本には自己責任で解決するべきという考えが根付いている

実は、日本には「自分のことは自分で解決するべき」とする風潮があります。生活をする上ではあまり意識はしていないかもしれませんが、様々な調査の結果で日本の特有性として主張されています。

例えば、ISSP(International Social Survey Programme)が35カ国を対象に実施した「政府の役割」調査によると、日本は他国に比べ「社会保障の充実は政府の責任だ」と考える人の割合が少ないことが明らかとなっています。これは、言い換えると「問題があった時、周りが対処するのではなく自分の問題として対処するべき」という思考傾向が日本では特に強い、ということになります。

これを不登校に置き変えて当てはめると、「不登校は周りが対処するのではなく自分自身で対処して克服するべきだ」となります。そのため、自己解決ができないのは怠惰であり甘えであると考えられてしまうのです。

気をつけるべき2つのこと

①規則正しい生活と時間管理

学校に行かない生活が長引くと、生活のリズムが崩れがちです。

学校では登下校、授業、給食、休み時間などすべてが規則正しく決められた時間に行わなくてはいけません。

しかし家では、起きる時間や寝る時間、ゲームを始めるのも終える時間もすべて基本的に自己管理です。

昼夜が逆転して生活リズムが崩れたり、時間を持て余して子供がゲームや動画鑑賞などを好きなだけしている状態が続いてしまうと、現状を変えようとすることがだんだん難しくなっていきます。不登校状態を回復するどころか、不健康な生活になってしまいます。

不規則不健康にならないために、子供にはやる事や、家庭の中での役割を与えましょう。家事でも、買い物の付き添いでも、塾などの学校以外の学び場でも構いません。「だらだらしてはいけない」という意識を擦り込むのが有効的です。

②コミュニケーションを絶やさない

不登校になることで家族以外の人や同年代の子供と話す機会がなくなると心配する親は沢山います。不登校の子供のコミュニケーションスキルに頭を悩ませ、支援団体に相談する親は多いです。

しかし、少し考えてみてください。コミュニケーションとは何でしょうか。

学校の中で集団生活をしていればコミュニケーション能力は上がるのでしょうか。

コミュニケーションというのは言葉や気持ちのやりとりです。集団の中にいても上手く伝えられなければ成立しません。つまり、学校に行っているからコミュニケーション能力が伸びるわけではありません。家庭や少人数の中で伝えること、伝わることを経験していくことでもコミュニケーション能力は大いに伸びます。

大事なのは、コミュニケーションを取れる場を学校以外で作ることです。家庭は安心して周囲と関われる場所にするのが良いでしょう。子供が安心して気持ちを吐き出せることは、次につながる大事な一歩となります。

また、オンラインスクールや趣味を通じた繋がりなどでもコミュニケーションは取れます。色々な場所やサービスを活用すれば子供の活動の幅も広がり、気持ちも外に向いて嫌な気分から抜け出せるようになります。

何か夢中になれることを見つけよう

不登校になった子供は、休息を経てエネルギーがたまると次第に「何かしたい」という意欲を取り戻したり、

「何かしなければ」と焦りを感じたりするようになります。このように気持ちが動き始める時期を回復期と言います。

そして、子供が自発的に行動できた経験がこの回復期で生かされ、学校復帰や立ち直るきっかけにも繋がります。つまり、何か夢中になれることや自発的に取り組めるものがあると、それが事態を好転させるきっかけになるのです。

不登校の子供を持つ親は、子供がやりたいことに十分打ち込めるようサポートしてあげてください。

例えば、子どもが「勉強を再開したい」と話したら、勉強に集中できるように部屋の環境を整えたり、家庭教師やオンラインスクールなど自宅で勉強できる選択肢を提示したりするとよいでしょう。

あるいは、趣味に打ち込めるように経済面・精神面で支援するのも良いです。子供が気持ちを塞ぎ込んでしまったら、まずはゆっくり散歩をする、一緒にごはんを食べる等でも構いません。そこから子供が何かを感じ、何かを得て、それが興味や関心に繋がり、自分で行動できるようになることもあります。

不登校になる理由は色々あります。

不登校の要因が甘えだけであると考えるのではなく、まずは甘えの奥にある問題をきちんと確認し、対策を考え、子供の今を考えてサポートしてあげることが大切です。また、不登校だからといって将来を悲観する必要はありません。実際、10年間も不登校だった人が実業家になり成功している例もあります。

まずは今を大切にし、子供を手助けすることを考えてみましょう。

外部との交流を持つことで、適度な刺激を受けることが出来ます。適度な刺激を受ける中で満足度が上がると、夜もしっかりと寝ることが出来ます。

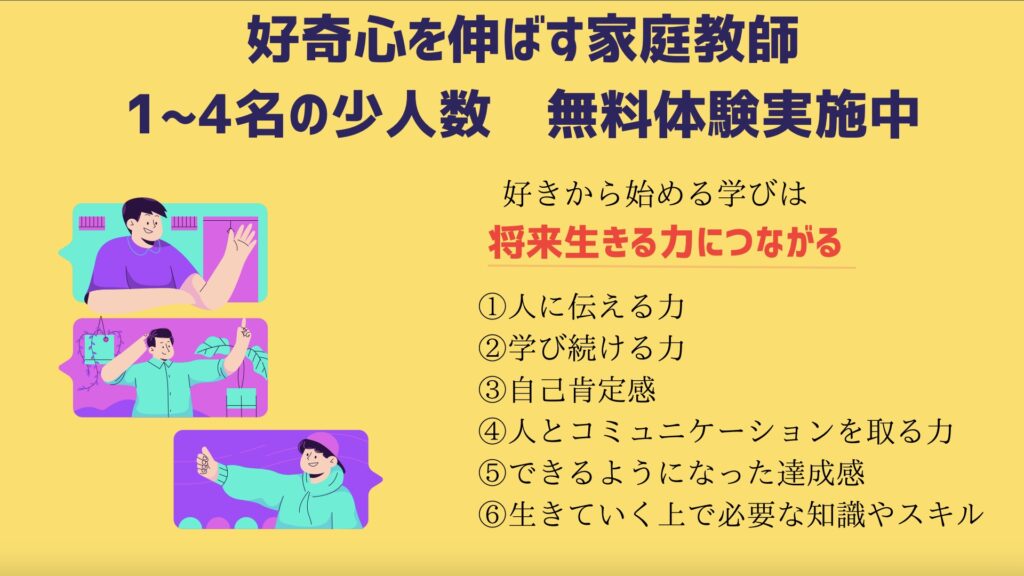

オンラインスクール「ギフスク」では自分達の興味関心をもとに探究する活動を通して、以下のような力をつけることが出来ます。

①人に伝える力

②学び続ける力

③自己肯定感

④人とコミュニケーションを取る力

⑤できるようになった達成感

⑥生きていく上で必要な知識やスキル

(プログラミング、動画編集など)

無料体験もあるので、興味がある方は是非ご連絡ください。

コメント