現在、不登校の子どもが増えているといいます。

自身の子どもが、「学校に行きたくない」と言ったり、学校を休み始めるようになった時、みなさんならどんな対応をとりますか。

不登校は単なる学校に行けるようになることがゴールではありません。

「不登校となってしまった原因が解消されること」で初めて不登校ではなくなったといえるのです。

それでは、子どもの不登校の原因の解消に向けて、親がどんな対応をとることが大切なのでしょうか。今回は、子どもの不登校についての理解を深めながら、親が知っておきたいことについて紹介していきます。

不登校の子どもの心理状態を知るところから

子どもが不登校になった時、どうしても「学校への復帰」を最善に考えてしまうところですが、その前に今の子どもの心理状態はどのようなものなのかということを理解することが大切です。

不登校になってしまう原因は、「怠け」により行かないという選択をしているというわけではないのです。不登校になってしまった子どもの多くは「何か悩み事ができた」「傷ついた」などと、学校=危険な場所として認識したという背景があります。

学校に行きたくないという苦しい状況を抜け出すため、自分自身を守るために「学校に行かない」という選択をとっているのです。

家庭により保護者が常に一緒にいることができない、就労しなければいけないという場合があります。そんなときには、市町村の教育支援センターや放課後デイサービスの利用、フリースクールに通うのも一つの手でしょう。

子どもによっては自分に支援者がつくというのは抵抗を感じる場合があります。親以外に寄り添ってくれる人という提案をしたり、あくまでも子ども自身が選択するということが大切です。

支援者にサポートしてもらう際には、しっかり親と連携をとったり、要望や目指すことを話し合いましょう。

親ができる子どもへの対応

それでは、親が不登校の子どもにすべき対応にはどのようなものがあるのでしょうか。

子どもにとって大切になるのは「家庭でのサポート」です。

サポート内容について紹介していきます。

気持ちの回復

まずは、子どもの心情を理解したうえで気持ちの回復を図りましょう。子ども自身、自分の身を自分で守ろうとした上で「不登校」という選択をしました。自身にとっての1番危険な状況を抜け出してきたのです。

そんな子どもたちはまず学校という場所から離れることで寝たり、自分が落ち着くことをして体力や気持ちの回復をはじめます。ですので、まずは子どものペースを大切にして見守るところから始めましょう。無理に理想的な生活スタイルの軌道に乗せる必要はありません。理由として、今の子どもに必要なのは規則正しい生活リズムではなく、気持ちの回復であるためです。

感情放出を受けとめる

不登校になり自宅で回復でき始めた子どもは、気持ちが落ち着いてくると学校で起きた嫌なことなどがフラッシュバックしたり、情緒が乱れることがあります。今までの「嫌だったから逃げる」という状況から少し離れて冷静に考えられる時間が増えたことで「思い出して不安定になる」という時期に差し掛かるのです。

不安定になるというのは、感情に波が生まれるということです。泣き出す、怒る、甘える、叫びだすなどの行動が見られるでしょう。子ども自身も自分の感情をコントロールできていないので、自分自身と葛藤しているといっても過言ではありません。

このときに親に求められる対応は「受け止め」です。子どものどんな感情でも受け止めていくことで子ども自身が「いつでも受け止めてくれる」「自分の思いが尊重されている」という安心につながり、親の愛情が伝わります。その愛情や安心が子どもの自立への基盤となっていくのです。

子どもの話を聞く

気持ちが回復し、感情を表に出せるようになると、少しずつ自身の周りで起きた嫌だったことや、不登校になってしまった原因を子ども自身が話し始めるようになります。この時、うまく言葉にできなかったり、年齢や心理状態によっては伝わりにくい場合もあるでしょう。そんなときにでも”聴いているよ” ”大丈夫だよ”という姿勢で向き合いましょう。子ども自身、嫌だったことを自分の口で話せるようになり、話したいことが言語化できるようになってくる時期は、少しずつ不登校の傷が癒えてきたという兆しです。

そして、この兆し以降は学校に通えるようになったり、支援者がいる場合には支援者からも自分から離れることができるということもあります。このような姿があれば「不登校の終わり」と捉えてもいいでしょう。

逆効果な対応や注意点

前章で親がとりたい対応を取り上げていきました。

ここからは、不登校の子どもに対して逆効果な対応や、注意したいポイントを紹介します。

無理に学校を勧めないこと

不登校=早く脱さないといけないと思っている人も多いのが現状です。それは、学習面の心配や、社会復帰の遅れへの心配からだと言われています。

それにより、学校に行くことを勧められたり、学校に行かない間でも規則正しい生活習慣を求められるということによって、子どもは反発したり、親からも受け入れられないという絶望感を感じてしまう可能性も。

無理に学校に通ったとしても、生きずらい中で生活をすることによりもっと心の傷を深くしてしまったり、せっかく学校に行くと決意したのに再度不登校になってしまうという場合があります。

子どもにとって大切なのは必ずしもしっかりと学校に行き、学習することでしょうか。

自身の子どもには今何が必要なのか、サポートが必要な状態ではないか、ということを注意深く観察し、タイミングを見定めることも大切です。

親がアドバイスしすぎない

子ども自身も、学校に行かなければいけないことはわかっています。その中で親からの「こうしたほうがいい」という子ども自身も理解しているアドバイスは子どもをより追いつめてしまう、または不登校を長引かせてしまうという恐れがあります。

自身が幼い時に、宿題や部屋の片付けなどを親に指示され、「今やろうと思ったのに」ともどかしい思いをしたことはありませんか?

それは、「やろうと思ったときに言われること」もモヤモヤの原因となりますが、「宿題をやらなければいけないことがわかっているけど、今すぐにはやりたくない・できない」といった場面もあったかと思います。

今回の件に当てはめてみると、学校に行かなければいけないことはわかっているのに、トラウマや恐怖心から行くことができない子どもにとって、親から「学校に行った方がいいよ」などというアドバイスは「責められている」と感じてしまうことになるのです。

さらには、1番理解してほしい親にそのようなことを言われるとなると、さらに心の傷を深くしてしまうことにつながり、不登校を長引かせる以外にも人と信頼関係を築くことに難しさを抱いてしまうようになってしまうのです。

学校に登校することができるようになったとしても、人との距離感や信頼することができずどこか不安な気持ちのまま過ごしていたとしたら、それは不登校の本当の解決にはなりません。

そこで大切なのは、「子ども自身が自分で選択し、決定できること」です。

不登校になってしまったという状況は自分が1番理解しています、今この状況で自分がどうしたいのか、どうなりたいのかということを子ども自身が決めて行動できる見守りや促しが大切なのです。

自分が決めたことであれば、失敗したとしてもまた考え直したり、後戻りすることはあっても自分の選択なので受け止めることができます。しかし、親が決めたことや無理に勧められたことで失敗をすることにより反感をかったり、自立心が薄れてしまう恐れがあります。

子どもの状態には波があるということを知る

不登校の回復へのステップは、一筋縄に行かないことが多いです。気持ちに波があるのと同じように、うまく進んでいたと思ったらまた不安定になったりなど、行ったり来たりするものです。

そこで、親が焦ったり、呆れたりなどのマイナスな反応は子どもにダイレクトに伝わります。

しかし、親も人間ですのでどうしても対応に疲れてしまったり、上手くいっていたのに・・・という落胆は感じてしまうのもしょうがないことです。これらの感情は、子どもにしっかり向き合っているからこそ生まれるものです。

初めから「子どもの状態は波がある」ということを頭に入れておくことにより、少し気持ちが楽になるのではないでしょうか。

不登校を乗り越えた先には

今回は、不登校の子どもにとりたい対応や注意点について紹介しました。

不登校の終わりは「学校に行くこと」ではありません。不登校は、ただ単に学校に行かなくなることではなく、「学校に行けなくなってしまう精神状態である」ということを指します。

ですので、根本の心理状態が回復しないことには不登校の終わりはこないのです。

不登校になってしまった子どもは、心身共に大きな傷を負います。その傷を深いものにしないために不登校を選んだのに、親が対応を間違えてしまうとさらにその傷を深めてしまうということになりかねません。

自身の苦しかった状況、先が見えない不安から脱するためには長く時間を要します。そのかんにいかに理解してくれる大人に出逢うかということが大切になるのです。

今回の記事で、子どもの不登校がいかにつらく厳しいのかということを知っていただき、ぜひ子どもの最大の理解者になってあげてください。

また、自分一人だけでは難しいとなった場合はぜひ外部の力を使ってみてください。

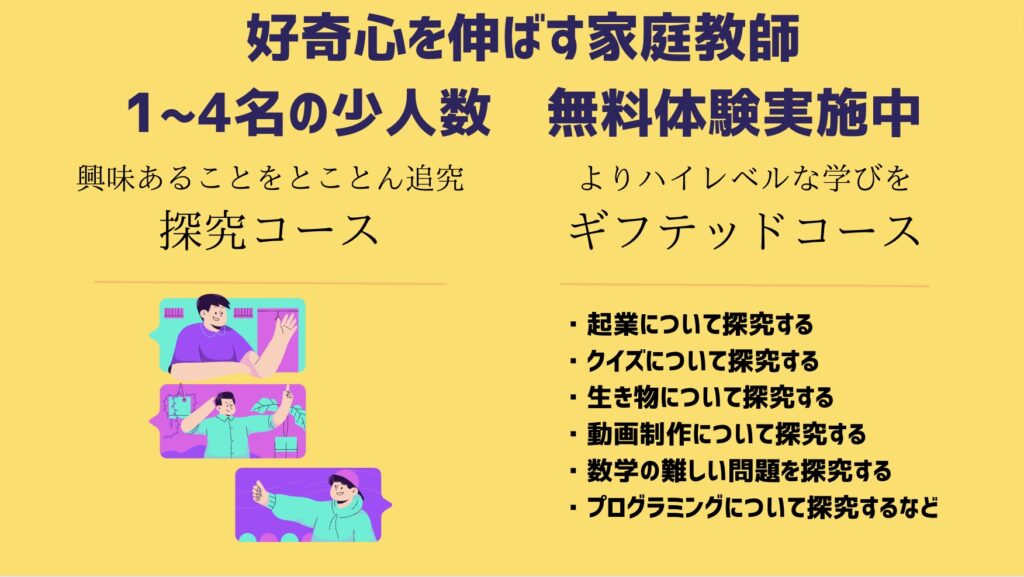

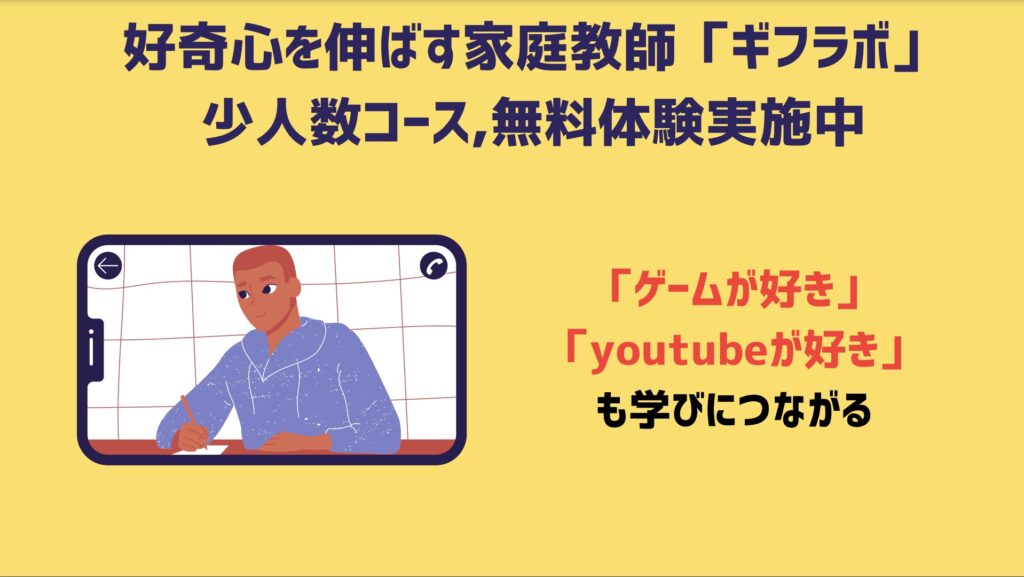

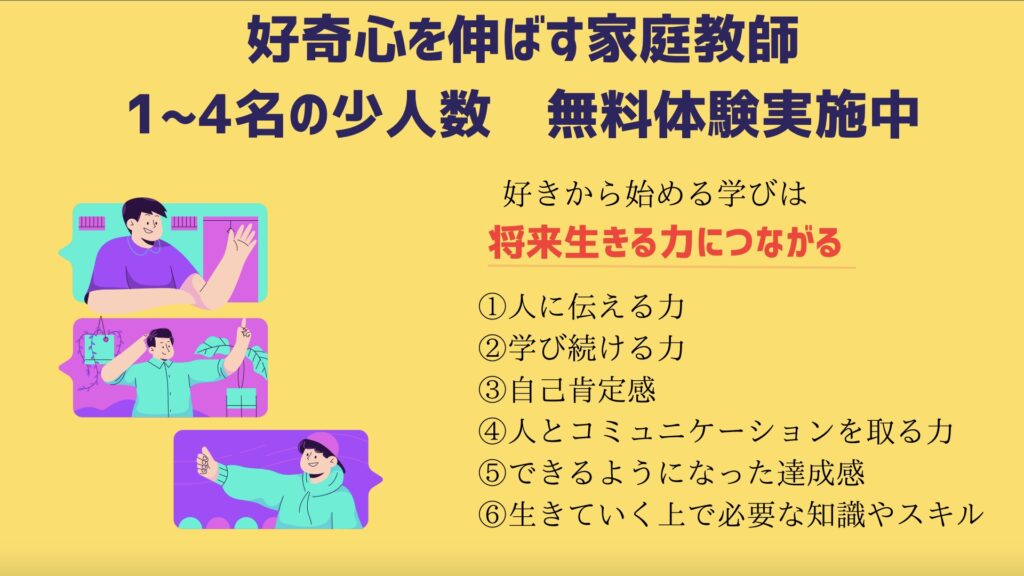

不登校の子の子の学びを支援している「ギフラボ」なら、お子さんに合った講師が、興味のあることや、勉強の伴走をしてくれます。

興味があれば無料体験へ申し込んではいかがでしょうか?

「ギフラボ」の一番の特徴は「学び」を通して「仲間」を見つけることができる点です。

無料体験も実施しているので興味がある方はぜひ一度ご連絡ください。

コメント