不登校の現状を知る

近年、不登校児童生徒の増加や、学校へ行けなくなった子供への接し方、不登校に関わる対応策など、不登校に関する情報は至るところで発信がされています。メディアで報道されることもあれば、ブログやSNSで情報を発信している人もいます。

その中には、不登校の子供を持つ親だったり、学校の先生、心理カウンセラーや病院の医師など、様々な人達が含まれます。また、不登校児童のユーチューバーや元不登校生徒の企業家など、自らが不登校の現状や経験を、しっかり意見を持って伝えている人もいます。

不登校は誰でも起こり得ることです。

自分の子供が学校へ行かなくなってしまった時、「周りの子供は皆通っているのに、どうしてうちの子は行かないのか」と、周りと同じでないことに不安や焦燥に駆られる両親もいるかもしれません。しかし、全国的な規模で考えると寧ろ、子供の数は減っているのに不登校は増え続けています。

不登校になる理由は様々あります。本人に問題がある場合もあれば、家庭に問題がある場合もあります。コロナ禍で生活が変わったり昔に比べ個人が尊重される反面、学校の規律性問題や集団行動が苦手になってきている等、環境の変化の影響も説かれています。

様々な要因が重なり、昔に比べ今は不登校になりやすい環境になっていると言えるでしょう。その支援として、メタバースを活用した不登校支援等も注目されています。

不登校児童生徒は若年化し、年々増え続けている

では、実際不登校児童生徒はどれくらい増えているのでしょうか。

2022年10月27日、文部科学省から「問題行動・不登校調査」の結果が発表されました。

その結果によると、全国小中学校の不登校児童生徒数は過去最高の24万4940人、前年度からは24%増加しています。

ここで言う不登校児童生徒とは、文部科学省が定義した「30日以上欠席をしている児童生徒」を数えた結果です。更に、小学校と中学校の長期欠席者も含めると、その数41万人にのぼります。この数字は、クラスに1人以上不登校生徒がいるという計算になります。

また、不登校は9年連続で増加しています。10年前と比較すると小学生は3.6倍、中学生は1.7倍にも増えており、不登校の若年化も進んでいます。

不登校の原因は家庭環境?親の問題?

先に記載した通り、不登校は年々増加しており若年化も進んでいるのが現状です。

そして、不登校の問題を考える時に、原因の一つとして挙げられるのが、親子の関わり方や家庭内の問題です。

文部科学省のデータによると、家庭がきっかけで不登校になった児童は19%です。不登校の子供のうち、5人に1人は家庭環境や親の接し方が影響して学校へ行けなくなっています。全ての不登校に家庭環境が起因しているわけではありませんが、不登校の原因が様々ある中で、家庭環境が大事になるのは間違いありません。

そこで今回は、不登校になりやすい家庭環境にスポットを当てて、掘り下げていきます。気をつけたほうが良い点についても触れていくので、ぜひ参考にしてみてください。

親子関係をめぐる問題

不登校の原因について、不登校になりやすい子供の性格傾向というものがあります。例えば、消極的、内向的、完璧主義、わがまま、神経質、口下手などです。しかし、ここで見落としがちなのが親の特徴です。

不登校というのは、色々な原因が複雑に絡み合っていますが、子供、もしくは家族全体がキャパシティーを越えた時に起こります。親がどのように考え、どのように対処するかで子供の行動は変わるため、親が子供に与える影響を考える必要があるのです。

不登校になりやすい家庭には特徴があります。もし当てはまっている場合は学校へ行きたくない原因と関係している可能性がありますので注意が必要です。

子供が不登校になりやすい親の特徴を詳しく見ていきましょう。

①過干渉タイプ

子供が考えて発言や行動をする前に、親か横から口出しをしてしまうタイプのことを言います。

親は話を遮ろうとしているわけではなく、手助けしようとして助言しているはずです。しかし、これは子供の意見を押し殺してしまいます。

また、親が先読みして何もかも対処しようとしてしまうので子供は何も考えず返事をすればいいだけの状態になっていることもあります。その結果、子供の思考を止めてしまいます。

これらは、子供のためを思ってやっていることかもしれませんが子供へは寧ろ悪影響になりかねません。自己解決能力不足やコミュニケーション能力不足という形で表れます。

②管理タイプ

自分の思い通りに子供を動かしたいという欲求が強いタイプのことを言います。

自分の価値観と違うことが受け入れられず、同じ価値観を持つように育てようとします。その結果、子供の考え方や選択も管理しようとする傾向もあります。

例えば、「自分は昔、楽器をやりたかったが親に反対されて出来なかった。だから子供には吹奏楽部に入ってほしい」など、自分の願いを子供に託す親がいます。

あるいは「子供にとっては少し散らかっているくらいが集中できる環境なのに、自分が綺麗好きだから子供の部屋まで片付けてしまう」なども同様です。

これらは価値観の押し付けです。子供は自分の意見を言えなくなったり、嫌々我慢するということが増えてしまいます。そうすると、ストレスが溜まりやすくなったり、嘘や誤魔化しが多くなるという形で子供に悪影響が表れます。

③感情的な非難タイプ

子供の言動に対してすぐ感情的になってしまう親のことを言います。

日常的に感情の振れ幅が大きく、怒鳴る、罵倒する、叫ぶ、など怒りの感情をコントロールできず、心に余裕を持てない親は、子供にも余裕のない態度で接してしまいます。少し失敗した程度ですぐに怒るのも良くありません。

特に、怒るだけではなく「こんな子に育てたつもりはない」「どうしてこうなってしまったのか」と子供の人格まで非難する人は要注意です。これは躾けではなく、子供を傷つける行為です。

人間は、脳の機能上、男性は理論を優先し女性は感情を優先すると言われます。感情的に子供を怒ってしまう傾向は比較的女性に多いので、母親は特に気を付ける必要があるでしょう。また、精神的に不安定な大人もこのタイプになりやすいです。

④しきりに褒めて伸ばすタイプ

これは意外に思うかもしれません。昨今の教育では「子供を褒めて伸ばしましょう」ということは良く言われますし、実際大切なことではあります。

しかし、褒めるとおだてるは違います。何でも褒めればいいというわけではありませんし、褒め方にもポイントがあります。

例えば、子供がテーブルの上にあったおもちゃを片付けたとします。

貴方が親なら何と声をかけて褒めますか?

「テーブルのおもちゃを片付けたの?凄い!よくできたね!」

「テーブルは皆が使うところだから、片付けてくれて助かったよ。片付ける習慣がついたね!」

この2つは褒め方が異なります。前者はただ褒めているだけで、おだてるに近いです。子供は退行したり、プライドが高くなります。後者のように具体的に内容を認めて褒めてあげると、自己肯定感や自信が養われます。

⑤放任タイプ

放任とは何でも子供に任せている状態の親のことを言います。放任する理由は様々です。

「自分は自分、子供は子供で割り切っている」「忙しくてかまっていられない」「子供が嫌いで尽くそうという気持ちがない」などがあります。

このタイプは基本的に、子供の自立面は成長します。考える力や決断する力、実行する力などは身に付くかもしれません。しかし落とし穴があります。それは、愛情不足です。

子供が「自分を信じて、あるいは認めて任せてくれている」と感じているのなら問題はありませんが「愛してくれていないから放置されている、嫌われているから1人にされる」と考えるようになってしまうと、精神面が不安定になり、承認欲求が強まります。

また、コミュニケーション不足になると子供は自分の悩みを親に相談できません。不安が不満へ変わり、学校へ行きたくないという心理に繋がってしまうこともあります。

このタイプは自営業タイプや、仕事中心で物事を進める親に多いです。子供が孤独にならないように、子供に愛情を注いであげることを忘れないでください。

⑥ルール条件を付けるタイプ

子供に対し上手く教育が出来ない親は、ルールや約束という拘束力のある言葉を使いたがります。縛り付けるような言葉をよく使い、子供を制御しようとする親が当てはまります。

例えば子供がゲームばかりしていたとします。そのため、親は「ゲームは1日1時間」という制限を付けました。しかし、翌日も子供は1時間以上ゲームをしました。そのため、親は改めて約束を言い聞かせます。しかし次の日も子供は約束を破り、結局親は再三強く約束を聞かせました。

さて、上記の場合、何が問題かお分かりでしょうか。

このやり方は、2つの悪影響が子供に表れる可能性が高いです。

1つ目は、簡単にルールや規則は破れるという認識を子供が持ってしまうことです。

続けて約束を破っても「次の日には守ってね」と言われるだけのため、ルールは簡単に無視できるものだという認識を持たせてしまいます。

2つ目は、条件付けがないと行動が起こせない子供になってしまうことです。

「〇〇だけならやってもいい」「1日〇個のみ」というやり方を多く取り入れていると、動くことに前提条件が付くため、子供の自主的な行動力が低下します。

このように、拘束力を持つ言葉を頻繁に使うと、時間や約束、規則にルーズになったり、あるいは自分から行動や発信ができない子供になってしまいます。管理タイプと似ていますが、経理や総務など管理をする役職の親に多いと言われています。

家庭内の不和

親の性格だけでなく、家庭の雰囲気や仲の良さも不登校の原因に結びつくことがあります。

家庭内の不和は、親子以外の関係性も含みます。

例としては、両親の不仲、兄弟の不仲、両親と祖父母の不仲などが挙げられます。自分が当事者でないとしても、仲の悪い様子を目の当たりにして良い気持ちになる人はいません。

家庭内不和により、子供にとって安心できるはずの家庭が居心地の悪い空間になってしまうと、子供は家でリラックスすることができません。学校での疲れを家で癒すこともできず疲弊やストレスに繋がります。

また、学校生活の中で何か問題を抱えている場合、家族が不仲だと相談することができません。これは、子供の感情の捌け口が無い状態です。そうなると子供は自分を押さえこんだり、極限まで我慢してしまい、結果として不登校に繋がります。

子供が抱えるストレスや問題を解消させるためには、親に「心の余裕」がなくてはいけません。

しかし、家族の関係性が悪いと親自身も余裕を持てません。家庭内に不和がある場合は、その問題を解決させ、親自身が心の余裕を持てるようにしましょう。

親の心が軽くなると、結果として子供への対応にも良い影響を与えます。

親子関係や家庭環境を改善することで子供が前を向くケースがある

子供が不登校になる原因について家庭の影響が考えられる時、まずは親である自分自身が態度や考え方を改善する必要があります。また、自分のパートナーや兄弟間、祖父母などに問題がある場合は、指導して改善させる必要があるでしょう。

まずは家庭環境を改善し、子供の変化を見守ってください。

環境を変えてもすぐに結果がでるわけではなく、時間経過と共に好転していく部分も多いです。少しずつ改善していけば、子供が前向きになり復学できる可能性は十分あります。

環境を改善させる方法は様々あります。

今回は、家族のコミュニケーションにフォーカスした2点をご紹介します。

子供が落ち着ける場所にする

家族の中でギクシャクしている関係があれば、しっかりと話し合って向き合うようにしましょう。また、死別や離婚で片親の場合は、子供とコミュニケーションを取る時間を設けてください。家の中を良い雰囲気で保つことが重要です。

また、「私が子供だったら」という視点で考えることも効果的です。

どういう家庭だったら、どういう話しかけ方だったら、どういう接し方だったら、自分は安心できるでしょうか。相手の立場で考えることで、物事を冷静に分析して適切な対応が取れるようになることもあります。

雑談ができる関係性を築く

忙しくて話す時間がない、自分が子供を制御してしまっていた、という場合には子供の声にしっかりと耳を傾けることも大事です。子供は「親は自分の味方だ」と思えば心を開いてくれます。

雑談では、「子供が何を考えて、何を思っているのか」に注目してみてください。子供の話に共感してあげると良いでしょう。共感は安心感を生み出し、良好な関係を築く基盤となります。

家庭環境に問題があるということは、当たり前ですが環境を変えなければ解決はしません。

そして、家庭環境は親が作っていくものであり、子供の力で変えることは難しいです。

まずは状況を把握し、自分の感情や子供の意見にしっかりと向き合ってみましょう。家族の精神疾患や能力的な問題、経済的な問題から改善が難しい場合は、支援団体や施設を頼ってください。

家庭の状況を理解した上で適切なサポートをすることが大切です。

不登校になったからと言って必ずしも将来を心配しすぎる必要はない

子供が不登校になると将来を心配し、何とかして復学しなくてはと必死になる両親は少なくありません。一度不登校になってしまうと、周りから「不登校の子」というレッテルを貼られ今後を憂いてしまう親もいます。

しかし、一度学校へ行かなくなってしまったからといって、その後の人生が決まるわけではありません。将来を執拗に心配する必要はありません。

文部科学省では、中学3年生の頃に不登校だった子供の「その後、20歳になるまでの5年間」を追った調査を行っています。その調査では、大学・短期大学に通っている人は約20%、専門学校に通っている人は約15%、就職している人は約40%となっています。そして、進学したことがある人の約70%が「自分の力や性格に合った学校にめぐり会えた」と回答しています。

また、「中学校を卒業したとき、希望どおりの進路に進むことができたか」という質問に対しては、約44%の人が「希望どおりだった」と回答しており、一度でも就職したことがある人の約62%が「自分の力や性格に合った仕事にめぐり会えた」と回答しています。

回答結果から分かるように、ポジティブに人生を好転できている人は少なくありません。全員が肯定的な回答をしているわけではありませんが、その後の人生を悲観的に捉える必要はありません。「学校さえ行けない子が、社会に出られるはずがない」と言う大人がいるかもしれませんが、それは違います。

ポイントは、不登校の期間をどう過ごすかです。

不登校の理由が家庭環境にある場合には、いかにして環境を改善していくかが鍵となります。

不登校期間の行動や経験が、自分を追い詰めるものではなく自分としっかり向き合える時間となれば、子供は回復に向かいます。そのためにも、周りのサポートが必要です。

子供が今度後悔のない人生を送れるよう、子供が不登校になった時には適切な対応をしたいですね。

自分一人だけでは難しいとなった場合はぜひ外部の力を使ってみてください。

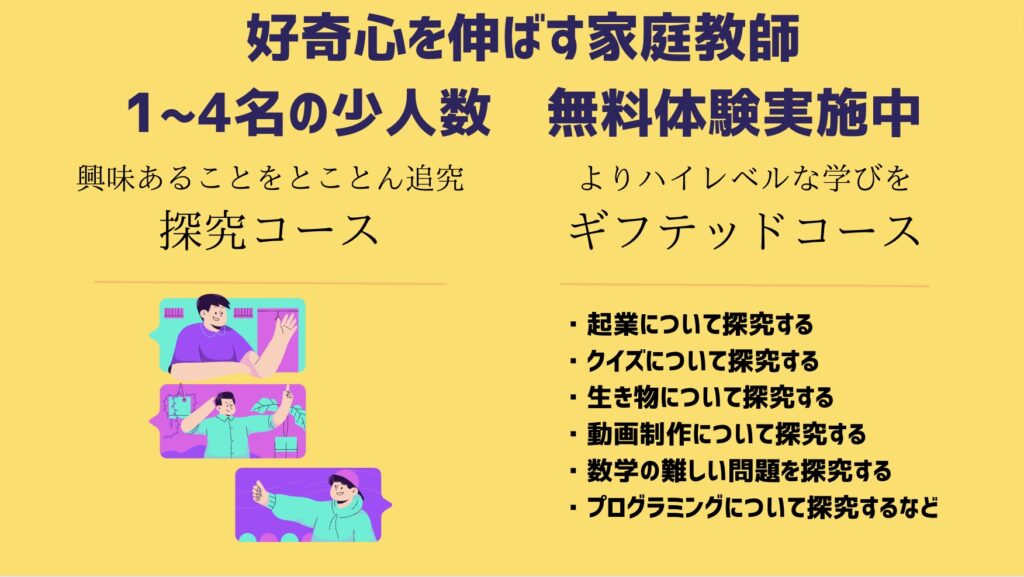

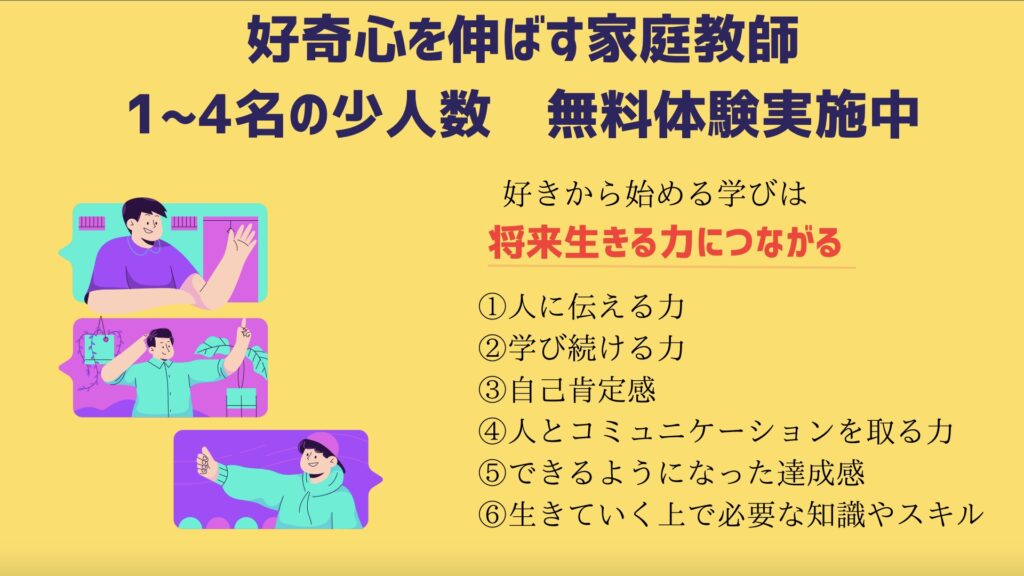

不登校の子の子の学びを支援している「ギフラボ」なら、お子さんに合った講師が、興味のあることや、勉強の伴走をしてくれます。

興味があれば無料体験へ申し込んではいかがでしょうか?

「ギフラボ」の一番の特徴は「学び」を通して「仲間」を見つけることができる点です。

無料体験も実施しているので興味がある方はぜひ一度ご連絡ください。

コメント