不登校の子の中には、学校に行きたいけど怖くてなかなか行くことができない、そういった思いを持っている子が数多くいます。今回は「不登校から再登校や復帰することが怖い」と思う子供の心理や、保護者の方ができる対応について書きました。まずは子供の心理から見ていきましょう。

不登校からの復帰や再登校が怖いと思う子供の心理5つ

子供の心理1:自分に自信がない

子供にとっての「自信」とは何でしょう?学校では運動ができる・勉強ができる・友人が多い・リーダーシップがある等々自身に繋がることはたくさんあります。また、学校はたくさんの人が集まり、競い合ったり、協力しあったりする場所でもあります。

学校で自分の自信をなくしてしまう時は挫折や失敗を経験した時です。

次に向けて進むことができる子もいれば、「自分はダメだ、だから何をやってもしかたがない」と思う子もいます。そういった子は何をするにも無気力になってしまい、自身が持てなくなってしまいます。またそれが生きづらさにつながってしまうこともあります。

積極性に欠けたり、チャレンジ精神が持てなかったり、周りの目を気にしたりなど結果として生きていく上で様々なトラブルに巻き込まれやすく、生きづらさを感じやすくなってしまう場合もあります。まだ精神面で未熟なうちに自分に自信をなくしてしまうということは子どもの今後にも影響してしまうことなのです。

子供の心理2:人間関係が怖い

先ほども説明した通り、学校はたくさんの人間が集まる場所でもあります。多くの人間がいればそれだけ合わない人もいるわけです。その人と対立したり、喧嘩をしたりなどで人間関係が怖くなってしまう場合もあります。

また、合わない人とも頑張って仲良くなろうと努力したり、人見知りだったり、他人に気を使いすぎたりなど子供自身の性格も原因になることもあります。人間関係が怖くなり相談できる子もいれば、親に気を使って相談できない子どももいます。

そうやって一人で悩んでしまう内にだんだんと学校に行き人に会うのが怖くなり、不登校へとつながってしまうのです。精神面でまだ未熟な時期でもあるため学校での人間関係は特にトラブルにつながりやすいのです。

子供の心理3:甘えたい・分離不安症

個人差はありますが子どもは平均11歳~16歳までに思春期を迎え、主に中学校に進学するにつれて親離れが加速していきます。逆になかなか親離れができない子もいます。これは内面的未成熟であるためです。そういった子は規則正しい生活を送り、他人と協調したり、自分が苦手なことを避ける傾向があります。なにか嫌なことがあったら学校に行くことを拒むということもあります。

これとは別に「不安分離症」という症状があります。この症状は愛着ある人や家から離れることに対して強く不安を抱いてしまうことが特徴です。ただの不安ではなく同世代の人に比べても家から出る不安は非常に大きいのです。

また症状そのものに波があるので病気と認識されにくく、長期間過ごされている方も多いことが特徴です。どちらが原因で不登校になったのかで親が今後するべき対応が全然違っていきます。

子供の心理4:漠然とした不安がある

思春期は子どもから大人になる時期です。不安や抑うつ状態になることもしばしばあり、これは危険に対する感情でもあるのですがあまりにもそのような状態が続くのであれば精神的な疾患を考えてみることも大切です。

子どもは心の不調に自分で気が付くことは難しく、このような感情をうまく人に伝えることが難しいため、家族を含めた周りの人が気づいてあげることが難しいのです。

また、親から離れることで過剰な不安状態になってしまう「分離不安状態」。人と話したり、人前で行動するこが過剰な心配になり、恥ずかしさや心地悪さを感じその状況を避けようとする「社会不安」障害などがあります。

これらの症状になると腹痛や胸痛・めまい・動機・発汗といった症状も出始め、時に「パニック障害」を伴って次第に学校に行くことが苦痛になり始めるのです。

子供の心理5:自分でもわからない

学校に行きたくない理由が自分でもわからないという子供もいます。

なぜ自分でも理由がわからないのか。小学校低学年などの子どもの場合は理由の言語化がまだ難しいということがあります。学校に行きたくない気持ちはあるけれど言葉にして自分で納得することができないため最終的に自分でもわからないとなってしまいます。

逆に小学校高学年・中学生・高校生では言語化はできるけどしたくない・できないなどの理由があります。先ほども説明した通り、この頃になってくると次第に精神的に大人になっていきます。

「親に学校に行きたくないと伝えたら親を不安・心配にさせてしまうという」心情や、「周りの人も毎日学校に通っているのに自分はただ学校が嫌だという理由だけで行かなくなるのはただの甘えなんだ」などのそう思うことは良くない・間違いだと考えるようになり、自分の気持ちを押し殺してしまいます。

「自分でもわからない」というのは本当はわかってはいるけどそういわざるを得ない状態になってしまっている状態です。つまり周りの影響次第で自分で口にするという意識は変わってしまうのです。

不登校から復帰するのが難しいときの選択肢

①ゆっくり休んでもらう

まずは休息が必要です。子どもが学校を休みがちになっている時は限界がきているサインです。また不登校になっている場合お子さんの身体・精神は疲弊してしまっています。

理由のないのに休ませるわけにはいかないという親御さんもいますが、そんな時に無理やりにでも学校に行ってもらうことをしてしまうのは最終的に不登校を悪化させてしまうという結果になってしまいます。

子どもの回復をいち早く願うのであれば、家にいる時は子どもに好きなことをさせてあげ、後のことはひとまず考えないようにしてもらい、様子を見つつ休んでもらいましょう。

②労いの言葉をかける

親から子への言葉には力があります。傷つけてしまうことも励ますこともできます。その時その状況にあった言葉選びをすることが大切になっていきます。学校に行かなくなり、子どもはこれからの不安に押しつぶされそうになっています。そんな時には

・よく頑張ったね

・ゆっくり休んでね

・心配しなくても大丈夫

・これからを一緒に考えよう

・なんでも相談してね

などの言葉がけをしてあげることで親に頼ることができ、不安を取り除いてあげることができます。逆に

・なんでいけないの?

・ついていこうか?

・今日は休んでいいよ

・明日は行けるの?

・これからどうするの?

など心無い言葉は言わないようにしてください。親は子どもの一番の理解者になって子供のことを考えた発言をしましょう。

③子供に寄り添う

子供の心を尊重しましょう。多くの親は心配するあまり、自分の考えに沿わせるように「指示」するということをします。そうしていると自分の考えで行動できず、常に母親の意見を求めるようになってしまい、「依存心」が育ってしまいます。

逆に子供に寄り添い、子どもの気持ちを受け止めて励ます教育をすることによって「自立心」を育てることができます。子どもが自ら考えることで「これをすることで学校が怖くなくなるかも」「このまま学校に行かないとどうなるんだろう」など思うようになり、もしかしたら学校に復帰できるようなことがあるかもしれません。

④別室登校

学校に相談することも必要です。学校に相談することで学校での子どもの様子、態度を把握することができます。そこから不登校になった原因が掴めるかもしれません。また、学校によっては「別室登校」というものがあります。「別室登校」は一部の授業をクラスで受け、大半の別室で受けるというものです。

また、勉強以外にも読書や先生と会話をして過ごし方もできます。基本的にその子にあった過ごし方を提供する場所であり、これをやりなさいといった場所ではありません。また先生とコミュニケーションをとっていくことで「この先生のクラスなら行けるかも」「先生に自分の悩みを打ち明けてみようかな」などを子供が思うきっかけにも繋がるかもしれません。

しかし、サポートがいつまで続くかということはわかりません。別室登校を希望する前には必ず学校側に問い合わせてください。

⑤サポートを受ける

不登校の子どもを支援する公的機関は4つあります。

・不登校特例校

不登校特例校は学習指導要領の内容などにとらわれずに、不登校の状態にある児童生徒の生態に配慮した特別な教育課程を編成し、実施している学校のことです。別の言い方をすれば「登校のハードルが低くなるように工夫された学校」です。授業内容は一般教科に比べ、総合的な学習の時間を増やしている場合が多いようです。またカリキュラムや配慮事項の充実度は高く、1クラスも少人数のようなので今通っている学校には行けない、という子で少人数の環境で通えるのであればおススメな学校です。

・教育支援センター

教育支援センターは不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導を行うことにより、その社会的自立に資することを基本としています。教育だけではなくカウンセリングやソーシャルワークなども受けることができます。この施設には精神的な不安を抱えているなどの「学校に行きたくても行けない」「人間関係がうまく築けない」子におススメな施設です。

・保健所・精神保健センター

保健所・精神保健センターは心の問題や病気で困っている本人や家族及び関係者の方からの相談を受けています。 アルコールや薬物依存の問題、思春期・青年期等における精神医学的問題について専門の職員が相談に応じています。こちらは先ほど紹介した2つとは違い、学ぶというよりも専門の職員と一緒に問題解決をしていくという施設になっています。学習を考えるよりも先に精神的な安定をさせたいと思っている方におススメな施設です。

・教育相談所

教育相談所は、市内在住の幼児から高校生までの子どもとその保護者の教育に関する悩みや不安などについて、相談による支援を行っています。 教育相談所は、心理職の専門家である臨床心理士と学校管理職経験者が相談員として、教育相談を行います。 こちらも学ぶというよりも子どもの心の回復を目的としている施設です。教員側から子ども、保護者に対し、相談できる機会を積極的設けているので問題が起こる前に未然に防ぐことができます。

⑥学校以外で勉強できる環境をつくる

近年では不登校の子どもが増加していることもあり、学校以外で勉強できる場所もあります。

学校以外でも勉強できる場所の例として

・自宅

・塾

・フリースクール

・家庭教師

などがあります。

また中学校は義務教育ですが不登校に陥った場合は公的機関、対面指導などで出席扱いとなるケースがあります。なので必ずしも学校に行っていないと卒業できないというわけではないので安心してください。本人とよく話し合ってお子さんが勉強できる環境を用意してあげてください。

⑦転校

これは最終手段ですが、今の学校に復帰するのが難しいときは他の学校に転校するという手段もあります。しかし、気を付けなければいけないのが転校したからといって不登校が直るという保証はないということです。転校する時は他の手段でも学校に復帰することが難しかった、本人が転校を望んだ場合にしたほうが良いです。また転校する際は学校のリサーチ・転校後のルール・引っ越しの準備などが必要です。転校は時間もお金も労力もかかるので本人とよく話し合ったうえで決めましょう。

子供が今度後悔のない人生を送れるよう、子供が不登校になった時には適切な対応をしたいですね。

自分一人だけでは難しいとなった場合はぜひ外部の力を使ってみてください。

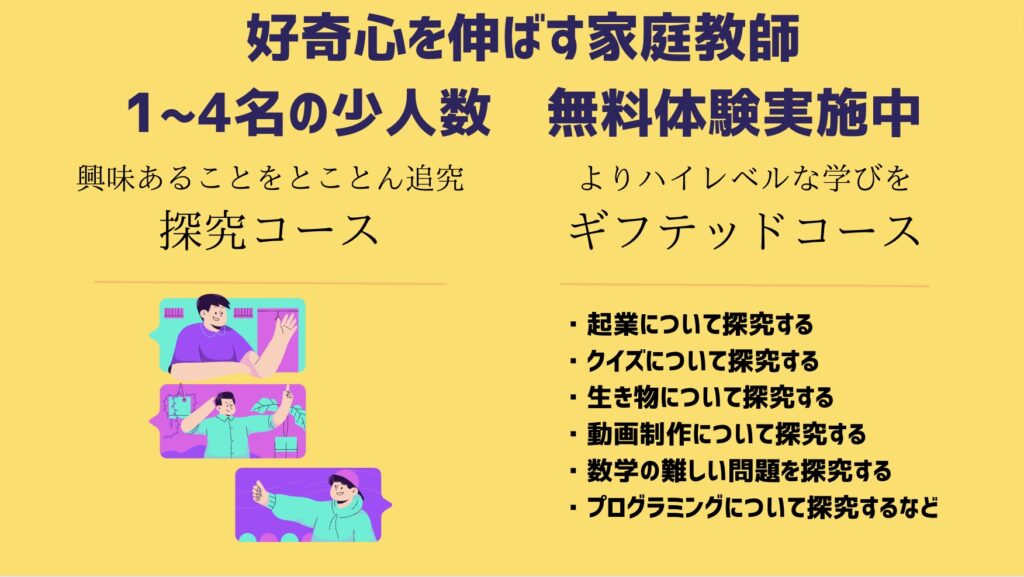

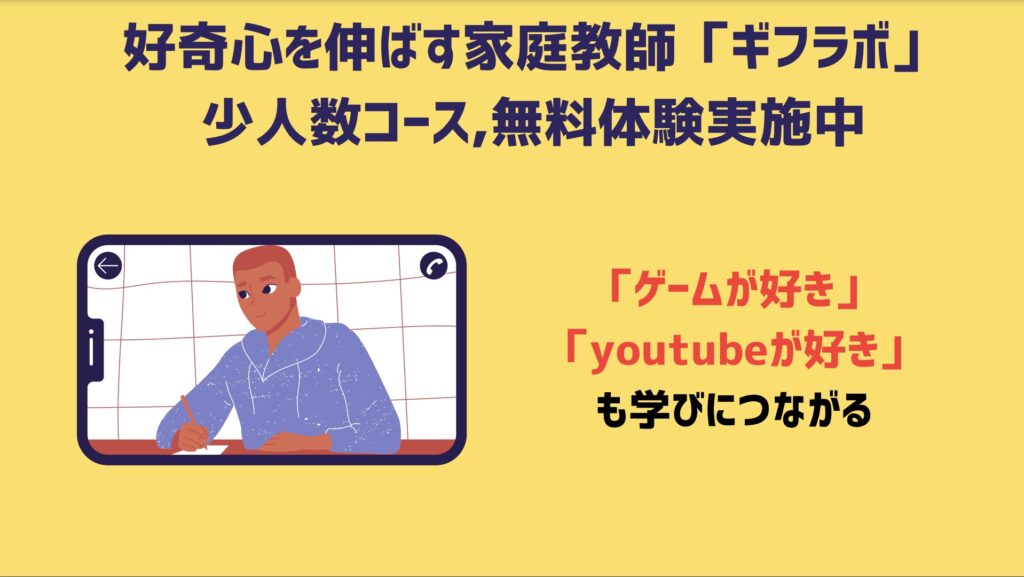

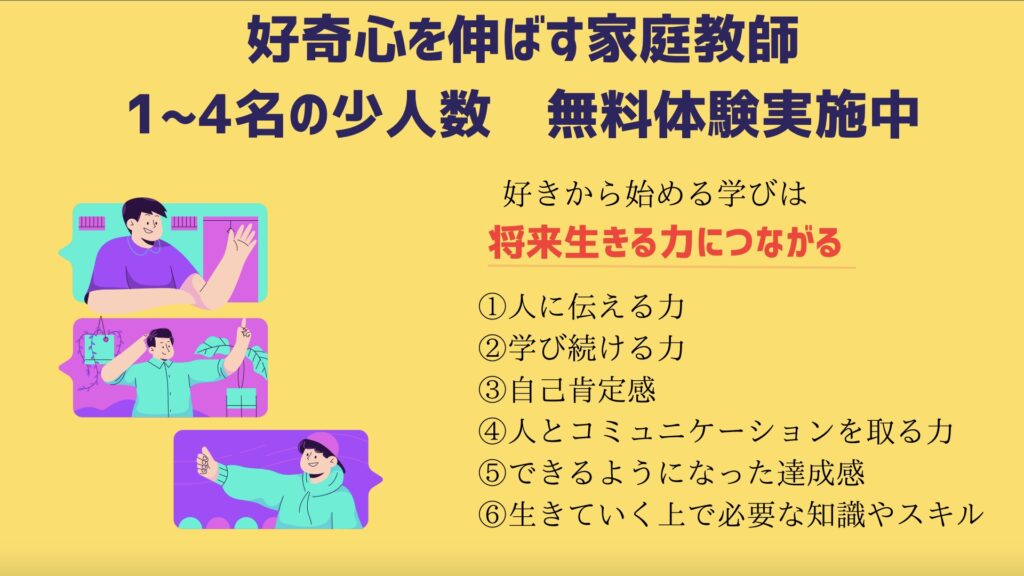

不登校の子の子の学びを支援している「ギフラボ」なら、お子さんに合った講師が、興味のあることや、勉強の伴走をしてくれます。

興味があれば無料体験へ申し込んではいかがでしょうか?

「ギフラボ」の一番の特徴は「学び」を通して「仲間」を見つけることができる点です。

無料体験も実施しているので興味がある方はぜひ一度ご連絡ください。

コメント