自身の子どもが不登校になった時、親はどのような対応をとればいいのでしょうか。

長期化しないように学校に通わせることを提案したいと思う人も多いかと思いますが、親の対応次第で不登校を長引かせるどころか社会に対して不信感や恐怖を抱いてしまう恐れがあるのです。

そこで今回は、根本の不登校の原因を知りながら、親がとるべき対応について紹介していきます。

不登校は、子ども自身が納得して解決策を考え、見つけ出し、行動することが大切です。

しかしこれ以上に子どもがこのように自発的に行動できるように親がサポートする必要があります。

実際にどんな対応をとればいいのでしょうか、この記事を読んでぜひ参考にしてみてください。

小学生の不登校はなぜ起きる?

子どもの不登校の原因は1つではありません。その子どもによって異なりますが、「学校を拒否しなければならないほど」というレベルに関しては同じです。

原因がわかることにより、解決に向けてアプローチがしやすかったり、子どもにとっても最適な方法を提示してもらうことができるでしょう。

そのための糸口となる「さまざまな原因」について確認していきましょう。

勉強が苦手・ついていくことが難しい

まずは、学校の勉強が難しいと感じている、またはついていくことができないという状況にあるということです。学校の授業は、あくまでも集団としてカリキュラムが立てられています。そのため、1人1人に合わせたものではないということです。勉強に対して苦手意識を持っていたり、ついていくことができないと感じることにより取り残されてしまうという不安や孤独感を感じ、不登校に繋がってしまいます。

また、多くの学校で避けては通れないものが「テスト」です。特に小学生などでは、テストの点数が自分のステータスになったり、友達と見せあったり競い合う対象になります。そこで、点数が取れないことにより自分の実力が浮き彫りになり恥ずかしさや悲しさを感じてしまうということもあるのです。

これらにより、「勉強ができない自分」「ついていけない自分」「みんなよりもできない」などと自分を追いつめてしまったり、責めてしまうことで気持ちが溢れてしまい学校に行くことが怖くなってしまいます。

できないことへの「恥ずかしさ」ではなく、恥ずかしさを通り越して「恐怖」になってしまうのです。大人が思うより、子ども自身の思い方や捉え方は深刻なのです。

発達障害

近年増えているとされる「発達障害」。不登校の原因により不登校になってしまう可能性も充分にあります。発達障害にも様々なタイプがあり、集団生活が苦手な子ども、音や人の刺激が入りすぎてしまい落ち着かなくなってしまう子ども、じっとしていることが難しく、常に動きたくなってしまうという子どもなど、症状は様々です。

この発達障害に関しては、自身で気が付くものから、周囲の発見により判明するケースなど、症状により異なります。しかしその多くは小学校入園前に保育園や幼稚園などで発覚し、支援センターなどでケアを受けているというパターンが多いです。

そしてこの発達障害に関しては、子ども自身が治すことができたり、軽減できるものではなく、専門的なケアやアプローチがあることで生活しやすさを感じたり、子ども自身の力で生きることができるようになります。子どもだけではなく、親も同じです。総合的な支援が必要なので、親が何もできないことを悪く思ったり、責める必要はないのです。

このように、発達障害で不登校になってしまう場合には、家庭以外にも、専門の機関と連携することが望ましいです。専門の機関との連携により、発達障害の知識にとんだ専門家が、発達障害の症状別に対応を考えます。家庭と連携をとりながら子どもにとって最善の方法を提案、実施してくれるため、家庭でとどめておかずに、専門機関へ相談することをおすすめします。

対人関係の恐怖

勉強面以上に壁となりやすいのが「対人関係」です。小学校に入園前は、保育園で多くても20人などの集団を経験していますが、小学校ともなると1クラスは30人であったり、クラスは違えど同級生はそれ以上多い人数であったりと、子どもにとっていきなりの大規模な集団で生活することとなるのです。

1日の大半の時間を同級生と過ごすことになります。また、勉強だけではなく給食を食べたり、掃除をしたり、クラブ活動があったりなど、決められたルールの中で関わり合うことも増えていきます。そこで、クラスやともだちになじむことができないと対人関係に苦手意識を持ったり、生活のしにくさに窮屈な思いをするということがあります。

また、小学校のとくに低学年で怒ることが多いのが「いじめ」です。いじめは、仲間外れや無視などから始まり、嫌がらせを受けたりなど、精神的に追い込まれてしまいます。そしてこのいじめを受けているときには人間不信になるどころか、自分自身が非難をしてしまうことにより事態が悪循環になってしまうこともあるのです。さらには、親や友達など、自分以外の人に迷惑をかけたくないという思いから相談できない子ども増えていますので、耐えられる限界を超えてしまった子どもが不登校になるという選択をし、自分を守ろうとするということが起きてしまいます。

不登校が解決に向かうための対応とは

子どもの不登校の原因のパターンがわかったところで、実際い親には何ができるのでしょうか。

不登校の本当の改善に向けて、してあげたいこと、大切なことを紹介します。

子どもの言葉を傾聴する

傾聴(けいちょう)とは、耳や目、心を傾けて聴くということです。子どもが発する言葉だけではなく表情や心情にも耳を傾け、受け止めていく姿勢のことを指します。

不登校になってしまった子どもの精神状態はとても不安定で、心に大きな傷を背負っています。通学を促したり、今すぐに今の状況を打破することを考えるのではなく、今までつらかったことに向き合って、自分で自分を守るためにとった不登校という選択をまずは受け止めていきましょう。

そして、子どもが自分から話し始めるとき、何かを伝えようとしているときなどはひたすら耳や目、心を傾けて話を聴きましょう。

しっかりと自分の思いを喜入くれる親がいてくれることにより、子どもは自分にはお母さん・お父さんがいてくれるという自信や、今の自分と向き合うための心の準備ができるようになります。

そして、どんなときも受け止めてくれるお母さん・お父さんがいるからこそ勇気を出してみよう、学校に行ってみようという気持ちが生まれるようになります。いきなりのステップアップはありません。1歩ずつ、ゆっくり子どものペースを大切にしていきながら一緒に歩んでいきましょう。

急がない

前章でも触れましたが、悩みを打ち明けてくれた日があり、話ができたとしても次の日から学校に行けるというわけではありません。不登校になってしまう子どもに精神状態は「不安定」ですから、いい時も悪い時もある、いわば波がある状態なのです。

ですので、様子がいいときに親も期待していても、次の日にはまた不安になってしまい後戻りしてしまうといったことも充分に考えられます。そのときに「なんでこの前はよかったのに」「解決すると思ったのに」「考えすぎ」などと、結果を焦るがゆえに子どもに対しても反応することは避けましょう。

何事も急いでいいことはありません。子どものペースをあくまでも第一に考えましょう。いい時もあればわるいときもある、「気持ちに波がある」ということを頭に入れておくことにより、親自身も気持ちが楽になるのではないでしょうか。

環境の見直し

環境とは、主に家庭や親子関係をさします。不登校の子どものアプローチに必要なことはまず第一に「親の支え」です。親の代わりになる人などいません。子どもにとっても、1番の理解者であってほしいのは親であることには変わりがありません。ですので、親が子どもの向き合う時間をしっかりとることができる環境なのか、ということを見直す必要があるでしょう。

例えば、共働き且つ帰りが遅い家庭であれば、子どもとの時間をとることができないので働く時間などを見直す、などです。共働きをしなければいけない家庭状況というのは、珍しいことではなく全く悪いことというわけではありません。

しかし、不登校になった子どもがいる場合には、一刻も早いサポートと、子どもが安心できる環境を整えることが大切になります。ですので、子どもの不登校が解決に向かうまでは、就労などの見直しが必要とされているのです。向き合う時間をしっかりと確保できるか、話を余裕を持って聴いてあげることができるか、ということを検討しましょう。

親が子どもが安心できる環境を整えることにより、子どもは心身共に休むことができ、親からの愛情や向き合ってくれるという自信を胸に、自立に向かったり、不登校の解決に近づくことができるでしょう。

専門機関と連携する

カウンセラーや、フリースクールなど、専門の支援施設を利用するというのも一つの手でしょう。また、不登校の原因が発達障害であるのならば、より専門機関との連携が重要となります。

フリースクールとは、不登校になった子どものカウンセリング等を行ってくれる機関のことで、場所によっては学習支援を行ってくれることもあります。

就労など、どうしても時間をとることができないけれども、子どものサポートをしてもらいたいという場合には上記のような支援やスクールを利用するといいでしょう。うまく活用でき、子どもの心の負担が減ることにより、不登校の解決や気持ちの解消を目指すことができます。

そして、不登校の原因が「勉強による不安」であれば、家庭教師など、学習面を手厚くサポートしてくれるものもあります。小学校では1対1での学習は難しいですが、家庭教師であれば子どものペースや家庭という安心できる場所で学習ができることにより成績アップにつながったり、勉強への焦りもなくなっていくでしょう。

子ども自身も、勉強をしてきた成果が目に見えてわかることにより、自信がついたり、学校への復帰も前向きに考えられるようになります。

してはいけない対応や注意点

それでは最後に、不登校になってしまった子どもに対してしてはいけない対応を紹介します。チェックしていく中で、良かれと思ってやっていること、知らず知らずのうちに行っていることはないか?などと確認してみてください。

無理やり学校を勧める・行かせる

まずは、学校に行くことを勧めたり、無理に行かせるということです。子どもは何かしらの不安や恐怖心など、「学校=危険な場所」と認知したため不登校になります。

そこで、1番近くにいる親から「学校に行った方がいい」「学校に行きなさい」といわれるときの子どもの心情はどんなものなのでしょうか。自分の身を守るために学校というものから距離を置いたにもかかわらず、そんな学校を進められると親への不信感や、自分を理解してくれないという絶望感に陥ることも考えられるでしょう。このような感情は、不登校を長引かせる原因となり、不登校の解決とは間逆に進んでしまうといっても過言ではありません。

不登校は登校することがゴールではありません。親は学習面などの心配で学校への復帰を望んでいるかと思いますが、現段階では学習よりも子どもの心身の休養が大切な時期ということを念頭に置きましょう。

早急な登校よりも、「何が原因で不登校になってしまったのか」という原因の追究を心がけていきたいですね。

転校させる

子どもの不登校の原因が「今この学校だから」と思っている親は、転校を勧めたり、環境をガラッと変えようとします。本当に学校を変えることが最善なのでしょうか。環境を変えたことにより、不登校は解決されるのでしょうか。

子どもにとって、転校することにより気分や環境が変わり、また再スタートを切ることができる場合もありますが、多くは転校したからと言って不登校が治るというものではありません。不登校の理由が特に「人間関係」によるものであれば、転校した先でも現在と同じような状況になると不登校になってしまったり、転校をしたことにより”自分はどこに行ってもなじめない・だめなんだ”などと自身の喪失にも繋がってしまう恐れがあります。

このように、環境を変えることではなく、不登校そのものの原因を追求し、その原因に向けてのアプローチが大切になるのです。子どもが話すことができる状況であれば、原因をどう解決できるかということを話し合いましょう。そこでもし子どもから転校の案が出たのであれば、転校を考えてもいいかと思います。

子どもを責める

続いては、子どもを責めるという点です。学校に行きたがらない理由を「怠け」だと思っている親に見られる対応ですが、「なんで学校に行かないの」「学校に行かないとだめだよ」「勉強ができなくなるよ」「皆行っているから」などと子どもを責めるのは絶対にやめましょう。

特に小学生という時期は、親の影響が強い時期であるとされています。親に言われたことが心に残ったり、見たものをずっと記憶するなど、今後の生き方にも影響する大切な時期です。

そんな時につらくて自分自身が決めた選択の「不登校」を否定されたり、自分自身を責められてしまうと、子どもの自己肯定感が下がるどころか、学校への登校以外にも大きくなった時に社会でも生きずらさを感じてしまう恐れがあります。

また、どんな声掛けをしたらいいのかわからない、どう接したらいいのかわからないという親の迷いから、子どもと距離をおいてしまうという事例もあります。

子どもとの距離をとることで、はじめは干渉されたくない子どもですが、次第に「自分は見放されてしまった」「失望された」「気にされていない」など自分を無視されている感覚に陥ってしまい、自分の殻に閉じこもってしまうようになります。

ただ距離を置いたからと言って、不登校の解決にはなりません。ましてや、距離を置いて子どもが一人で不登校の原因を解消することも難しいのです。親子関係にも影響してしまいますので、子どもと距離をとるということは避けましょう。

親自身も子どもが学校に行かないことにより不安に思うことはたくさんあります。ですが、何より不安に思っているのは子どもたち本人です。そんな子どもたちには「大丈夫だよ」「自分のペースを大切にしようね」など、気持ちに寄り添い、安心どころとなってあげてください。時間がかかっても、子どもは親からの愛情をしっかりと吸収し、自立への準備をしています。

最後に

自分一人だけでは難しいとなった場合はぜひ外部の力を使ってみてください。

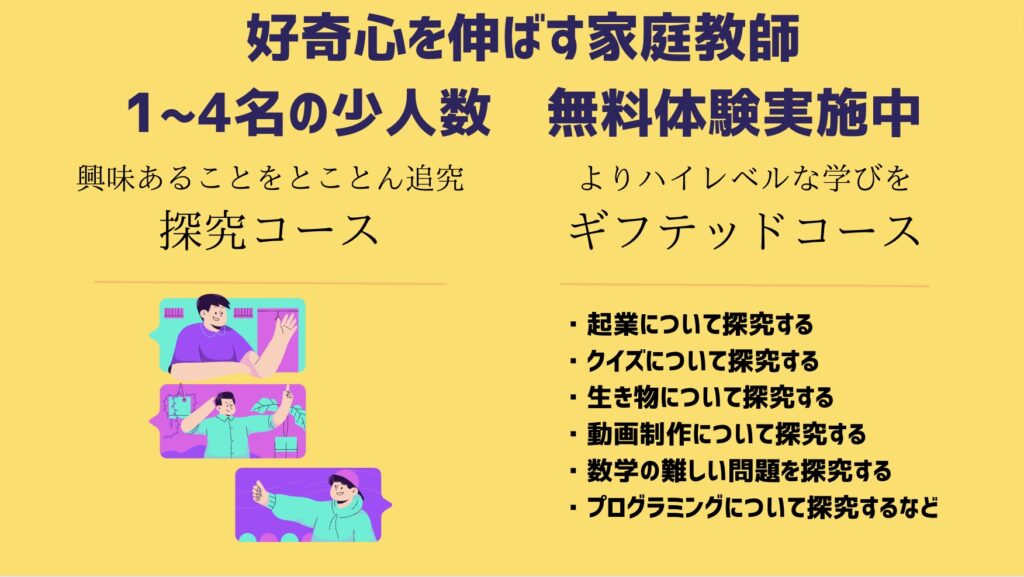

不登校の子の子の学びを支援している「ギフラボ」なら、お子さんに合った講師が、興味のあることや、勉強の伴走をしてくれます。

興味があれば無料体験へ申し込んではいかがでしょうか?

「ギフラボ」の一番の特徴は「学び」を通して「仲間」を見つけることができる点です。

無料体験も実施しているので興味がある方はぜひ一度ご連絡ください。