子供は、昼夜逆転したくてしているわけではありません。

ではなぜ不登校の子は昼夜逆転した生活をしやすいのでしょうか。

ここでは不登校の昼夜逆転の代表的な4つの原因を解説します。

不登校の子が昼夜逆転する4つの理由

学校という生活習慣や時間の基準がない

学校に行くと登下校、給食、昼休みや授業など時間が全て区切られた中で活動をする必要があります。しかし不登校ではこれらすべてを自分で管理する必要があります。

休みの日に早起きが難しいことを考えれば、大人でも難しいことはわかると思います。

ましてや1週間全て自分を律して過ごすというのはかなり大変なことなのです。

生活環境の変化によるストレス

生活環境の変化によるストレスはみなさんが思う以上に大きいです。

大人でも深刻な悩みがあれば夜眠れなくなることはあります。それがまだ幼い子供なら眠れないこともあるでしょう。例えば、小学校から中学校、中学校から高校への進級、保護者の仕事の都合などによる転校は、子供の世界の大半を占める「学校」という環境が丸ごと変わる大きな変化です。友達や先生とどう付き合うかなど抱えるストレスは多くなります。

それ以外にも成績不振や将来への不安など悩みは尽きません。このようなストレスは不登校だと学校に行っていない分、より深刻な悩みに発展することもあります。食事も不規則になり、ますます生活リズムが乱れても不思議ではありません。

本人は大丈夫そうな顔をしても無理をしているだけ。そんなケースはよくあります。注意してみることが大切です。

スマホやゲームへの依存

時間を縛る基準がないと、自分が好きなことをいつまでもやれてしまうのが現実です。テレビ番組や音楽、読書といったものがありますが、最近ではスマートフォンやyoutube、ゲームなどもその1つです。不登校でやり場のないエネルギーを発散するには、最も身近で手軽な方法だといえます。

特にスマホゲームやyoutubeは、作り手側が「いつまでもプレイしてもらえる」ように設計していることもあり、子供が非常に熱中しやすいように作られています。最近では子ども向けのyoutuberなども出てきてより一層ハマるようにできています。またゲームにおいてもほかのプレイヤーと協力して進めるタイプのオンラインのゲームなどでもついのめりこんでしまい、昼夜逆転がしやすくなってしまうのです。今25歳以上の人はまだ子供の頃は、youtubeがそこまで身近というわけではなかったので、イメージしづらいかと思いますが、子供にとってyoutubeの魅力は思っている以上にすごいのです。

心や体の病気の可能性

不登校や昼夜逆転は、子供本人だけではどうしようもない心や体の「病気」の可能性もあります。病気などが原因で不登校になるパターンや、逆に不登校や昼夜逆転が元で病気になるパターンがあり、特に心の病気の場合は本人にも自覚がなく、保護者の方もまったく気づかなかったということもめずらしくありません。

例えば、徐々に就寝時間が遅くなることから起床時間も遅くなってしまう「睡眠相後退症候群」や、自律神経系の異常により循環器系の調節がうまくいかなくなる「起立性調節障害」、気分が強く落ち込み眠れない、疲れやすいといった身体的な症状が現れることもある「うつ病」はその一例です。このような場合は速やかに医療機関を受診するなど専門家に相談しましょう。

昼夜逆転は命を守る行為

では、昼夜逆転をしていても大丈夫なのでしょうか。

多くの医師の方などが基本的には心配いらないと述べています。理由は以下の通りです。

・不登校の初期に昼夜逆転がみられない場合のほうが、どこかで無理をしている可能性が高いので、かえって心配だというこ

・一度、社会から退きたいという心理が働いたときには、生命を守ること以外はすべて重要ではなくなると考えるため

・不登校になると子どもにとってエネルギーの消費量が最小限で済むような生活スタイルになるため

これらのことから「昼夜逆転には自分の命を守る働きがある」ため、大変かもしれませんが、まずは後ろから「見守る」ことが必要になります。強制的に直そうとせず少しずつ改善するのを待ちましょう。

保護者ができる4つのこと

子どもの昼夜逆転や不登校を受け入れ、見守る

子どもが不登校になり、昼夜逆転の生活を送っていると、保護者は「学校にはもう戻れないのではないか、うちの子は本当に大丈夫なのか」と不安な気持ちになるかもしれません。しかし、上から頭ごなしに「学校に行きなさい」「昼夜逆転を直しなさい」「勉強をしなさい」などというのはかえって逆効果です。

まずは、考え方を改めてみると良いかもしれません。「昼夜逆転も大きな問題ではない。いつかは解決するもの」ととらえて、子どもの回復を見守るようにしましょう。それに加えて「学校にはいけるようになってからで大丈夫だよ」と本人に伝えることが大切です。保護者の方の接し方によって、子どもの心の負担も軽くなっていきます。

「かがみの孤城」という映画をご存知ですか?

主に不登校の子たちが主役になって、活動をする話です。その中では不登校の子たちの表には出せないさまざまな葛藤が描かれています。

不登校のお子さんはさまざまな葛藤をいだいています。もしかしたら何かの参考になるかもしれません。お時間あればぜひ見てみてください。

子どもの話に耳を傾け、活動の動機付けをサポートする

子どもの元気が出てきたら、本人が活動する動機や目的を見つけられるよう、サポートすることも重要です。このとき重要なのはできるだけ日中に行うということです。日中に行うことで、疲れが溜まったり満足度が上がったりして夜じっくりと眠ることができます。

活動としては、子供とゆっくり話す時間を作りながら、子供自身が興味があること・好きなこと・したいことや、逆に嫌いなこと・したくないことは何かを探ってみてください。そうすることで、子どもは保護者との会話の中で、日中活動するための動機や目的を見つけ出せる可能性があります。

子どもの日中の活動を陰で支える

「~をやってみたいんだ」という動機を子どもが話してくれたら、チャンスです。それを実現させるように支えましょう!

ただし、押し付けにならないように注意が必要です。子供が活動し始めるとつい嬉しくなってあれやってみない、これやってみない?と言い過ぎてしまうことがあります。

陰で支えるという意識を持って接すると良いでしょう。

専門家や外部機関に相談する

思春期を迎えた中高生の場合は、ある程度自律してきて、保護者に自分の想いをあまり話してくれないこともあります。

そうした場合は、第三者である専門家や外部機関に相談するのがよいでしょう。例えば、学校の先生やスクールカウンセラー、教育支援センター(適応指導教室)の窓口などが相談先として挙げられます。

また、睡眠障害やうつ病、起立性調節障害など心身の病気がかかわっていると考えられる場合は、心療内科などの医療機関にも相談しましょう。

オンラインスクールに通って外部との交流を持つ

外部との交流を持つことで、適度な刺激を受けることが出来ます。適度な刺激を受ける中で満足度が上がると、夜もしっかりと寝ることが出来ます。

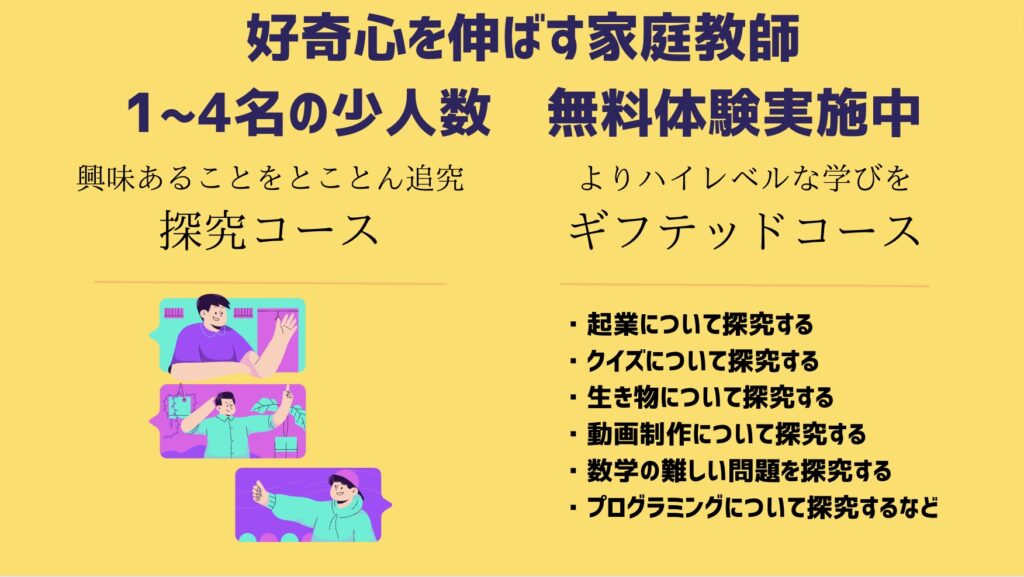

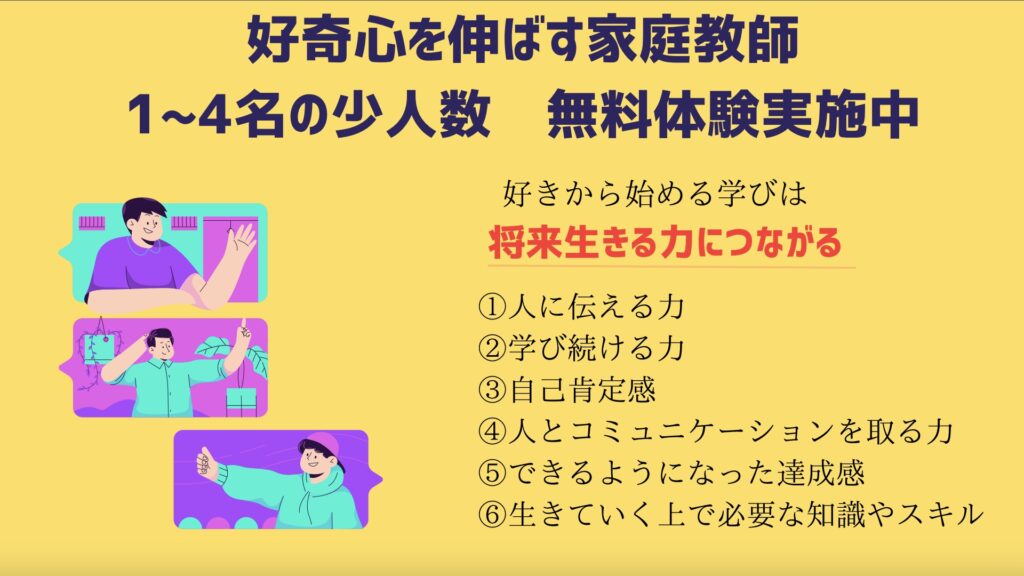

オンラインスクール「ギフスク」では自分達の興味関心をもとに探究する活動を通して、以下のような力をつけることが出来ます。

①人に伝える力

②学び続ける力

③自己肯定感

④人とコミュニケーションを取る力

⑤できるようになった達成感

⑥生きていく上で必要な知識やスキル

(プログラミング、動画編集など)

興味がある方は是非ご連絡ください。

コメント